アトピー性脊髄炎について

1.概要

アトピー性脊髄炎とは、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎などのアトピー素因

を有する患者で見られる脊髄炎である。1997 年に吉良らが4例の高 IgE 血症とアトピー性皮膚炎を伴った、

四肢の異常感覚(じんじん感)を呈し頚髄後索を主病変とする脊髄炎を報告し、アトピー性脊髄炎と命名し

た。

2.原因

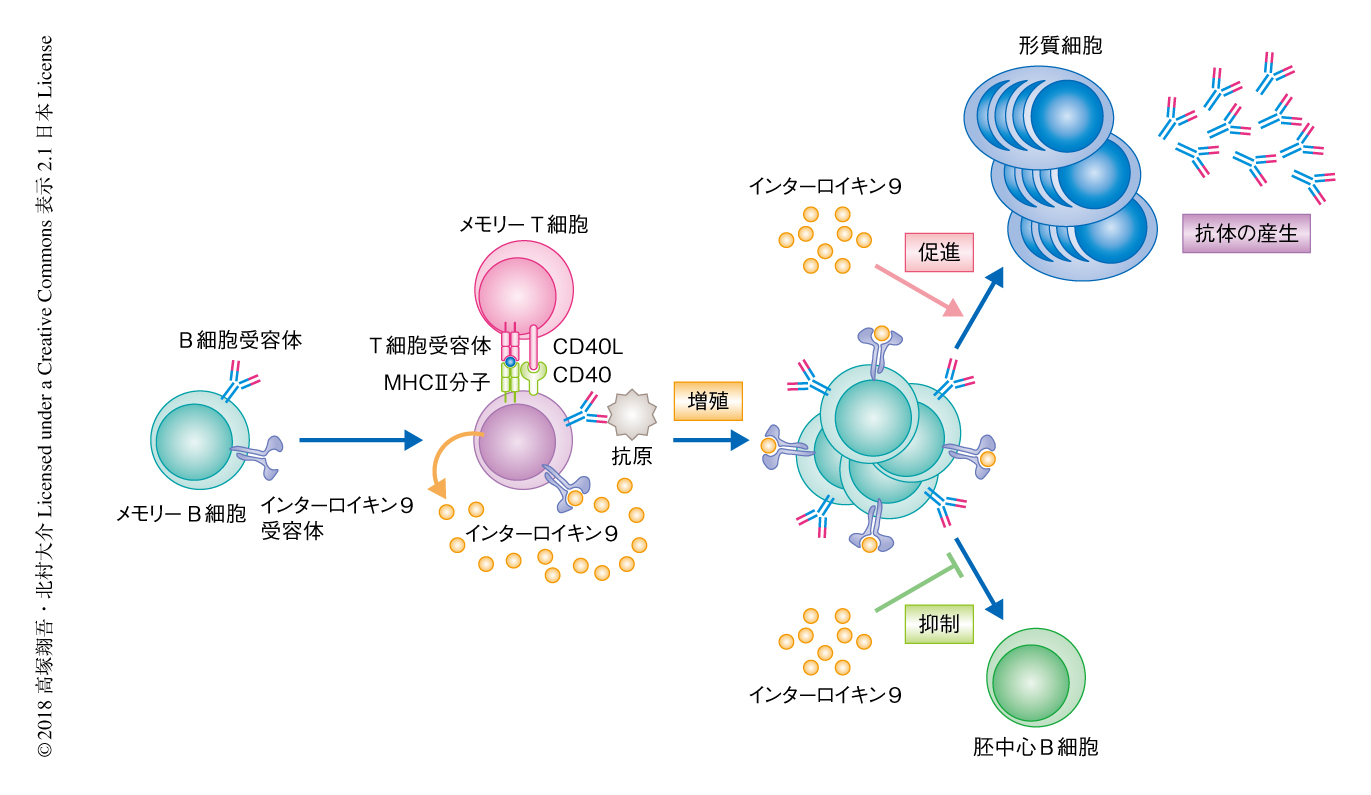

本疾患の発症メカニズムは不明である。疾患の定義であるアトピー素因の存在や高 IgE 血症から考える

と、ヘルパーT 細胞の Th バランスは、末梢において主に Th2 に偏っていると思われる。すなわち、Th2 細

胞のシグナルは形質細胞からの IgE 産生を促進し、これにより肥満細胞からヒスタミンなどが遊離し、血管

透過性の亢進を来す。また、Th2 は末梢血好酸球も活性化・増殖させる。末梢組織で増殖した Th2 細胞は

脳脊髄液腔へ侵入し、準備状態となる。実際の患者髄液中では IL-9 と CCL11(eotaxin)の増加が見られる。

CCL11 は好酸球上の CCR3 及び CCR5 と結合し細胞遊走因子として働き、IL-9 は Th2 から Th9 への分化

を誘導すると考えられている。

IL-9

インターロイキン9は,ヘルパーT細胞の増殖因子としての活性のほか,マスト細胞の増殖因子,赤芽球系造血因子としての作用が知られており,多系統の細胞に働くことからインターロイキンの中に入れられている.マウス,ヒトともに遺伝子がクローニングされ,一部受容体の性状も明らかにされている.作用はIL-3と類似しているが,特徴として標的細胞が非常に制限されており,細胞障害性T細胞や,非刺激状態のT細胞に対してはまったく作用を示さない.免疫記憶は病原体の感染をふせぐ生体防御機構のひとつであり,いちど出会った抗原を記憶し,ふたたび感染した際には病原体をすばやく排除するという機構である.この研究において,北村らは,免疫記憶の形成を担うメモリーB細胞には受容体が選択的に発現することを見い出した

3.症状

アトピー性脊髄炎は、基礎となるアトピー性疾患の増悪後に発症する傾向がある。発症様式は急性、亜

急性、慢性それぞれ3割で、単相性経過は3割、あとの7割は動揺性に慢性の経過をたどる。初発症状は7

割で四肢遠位部の異常感覚(じんじん感)や感覚鈍麻で、運動障害も6割に見られるが軽症であることが多

い。深部反射は8割で亢進し、排尿障害を伴う事もある。

疾患の定義上、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎などを合併する。

4.治療法

村井らによるアトピー脊髄炎患者 26 例の治療効果の検討では、ステロイド(CS)治療のみ又は免疫グロ

ブリン静注療法(IVIg)のみではそれぞれ 72%、60%の患者で臨床症状の改善が見られた。一方、血漿交

換(PE)は単独でも9割の患者で臨床症状の改善が見られ、他の治療と比較し有意に効果的であった。第2

回全国調査では6割で CS 治療が行なわれており、PE は 25%で施行されたに過ぎなかったが、そのうち8

割で有効であった。PE は本疾患の治療としてまだ一般的ではないが、CS 治療に反応しない症例には PE

を積極的に施行すべきである。

○ 要件の判定に必要な事項

1. 患者数(令和元年度医療受給者証保持者数)

100 人未満

2. 発病の機構

不明(アレルギー性疾患と同様の機序による可能性があるが詳細は不明。)

3. 効果的な治療方法

未確立(ステロイド治療、免疫グロブリン療法、血漿交換などが試みられている。)

4. 長期の療養

必要(再発を繰り返す症例が多い。)

5. 診断基準

あり(研究班作成の診断基準あり。)

6. 重症度分類

多発性硬化症で広く一般的に用いられる Kurtzke の総合障害度(EDSS)スケールを重症度分類に用いて、

4.5 以上を対象とする。(Kurtzke Expanded Disability Status Scale(EDSS)