微量元素

生物学における微量元素

生物学において微量元素 (trace element) とは、生命活動に不可欠な元素のうち生物の体内に保持されている量が比較的少ない元素のこと。一般に、生体含有量が鉄以下の元素を指す。さらに、微量ながら生命活動に欠かせない元素を「必須微量元素」と呼び、ヒトにおいては鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、モリブデン、クロムおよびコバルトが知られている。

亜鉛>>>

生体では鉄の次に多い必須微量元素で、体重70 kgのヒトに平均2.3 g含まれる。生物学的半減期は280日とする報告がある[50]。100種類を超える酵素の活性に関与し、主に酵素の構造形成および維持に必須である。

それらの酵素の生理的役割は、免疫機構の補助、創傷治癒、精子形成、味覚感知、胎発生、小児の成長など多岐にわたる。炭酸脱水酵素が最も重要だと思われる。そのほか、加水分解酵素の活性に関わり、DNA や RNA のリン酸エステルを加水分解によって切断するので細胞分裂に大きく関わる。

人体に入る亜鉛はすべて食品に由来する。人体中では骨に多く、次いで体組織である。最も少ないのが血液であり、7 ppmに過ぎない。体組織中では、眼球、肝臓、筋肉、腎臓、前立腺、脾臓である。体液としては精液に多い。このうち、亜鉛の貯蔵器官は骨と脾臓である。亜鉛の排出経路は消化器が9割を占め、残りが尿と汗である。男性の場合、適度な亜鉛摂取は精子形成の増加および性欲増進の効果が見られる。[要出典]毛髪の原料であるため、AGA・薄毛治療においても重要とされる。

なお、必須ミネラル16種の一つであるが、高濃度の亜鉛は人体に有害である。蒸気を吸入すると呼吸器に障害を起こし、全身、特に四肢の痙攣に至る。また工業的に作られた製品は不純物が有害な場合がある。

2020年版の「日本人の食事摂取基準」では、推定平均必要量:成人男性 9 mg/日、推奨量:11 mg/日、上限量:40~45 mg/日。推定平均必要量:成人女性 7 mg/日、推奨量:8 mg/日、上限量:30~35 mg/日。(成人とは18歳以上、妊婦は更に1~2 mgの付加量、授乳婦は3~4 mgの付加量 )である。

| ライフステージ | 摂取推奨量 |

|---|---|

| 生後6カ月 | 2 mg |

| 幼児7-12カ月 | 3 mg |

| 小児1-3歳 | 3 mg |

| 小児4-8歳 | 5 mg |

| 小児9-13歳 | 8 mg |

| 10歳代14-18歳:(男子) | 11 mg |

| 10歳代14-18歳:(女子) | 9 mg |

| 成人(男性) | 11 mg |

| 成人(女性) | 8 mg |

| 10代の妊婦 | 12 mg |

| 妊婦 | 11 mg |

| 10代の授乳婦 | 13 mg |

| 授乳婦 | 12 mg |

亜鉛の欠乏は、亜鉛含量の少ない食事の摂取、亜鉛と結合し小腸での吸収を妨げる食物繊維の取りすぎ、さらに鉄や銅の過剰摂取などが原因となって起こることがある。亜鉛を最も含む食材は入手の容易さを考慮に入れるとレバーである。食物中にフィチン酸が含まれていると亜鉛の吸収が妨げられる。フィチン酸は穀物や豆類に多い。したがって、赤身の肉が少なく、穀物や豆類の摂取が多い国、例えば、FAO の統計によると、メキシコやペルーなどに欠乏症の素地を満たす国民が多い。

生体内での働きと毒性

銅は微生物においてはそうでないが、動植物においては重要な微量元素である。銅タンパク質は生体内における電子伝達や酸素の輸送、Cu(I)とCu(II)の簡単な相互変換を利用したプロセスといった多様な役割を有している[160]。銅の生物学的役割は、地球の大気における酸素の出現とともに始まった[161]。銅の役割としては、ヘモグロビンを合成するために不可欠である元素であることが知られているが、ヘモグロビンそのものには銅は存在しない。銅が活性中心である酸素結合タンパク質であるヘモシアニンは哺乳類におけるヘモグロビンに相当し、ほとんどの軟体動物と、カブトガニのような多くの節足動物において酸素輸送の役目を担う[162]。ヘモシアニンは酸素と結合して青色を呈するため、これらの生物の血は青色をしており、酸素輸送をヘモグロビンに頼る生物のような赤い血は見られない。構造的にヘモシアニンはラッカーゼおよびモノフェノールモノオキシゲナーゼと関係している。これらのタンパク質では、ヘモシアニンが酸素と可逆的な結合を形成する代わりに、ラッカーの形成における役割のように基質を酸化する[160]。

銅はまた、酸素の処理に関わる他のタンパク質の活性中心でもある。酸素を使う細胞呼吸に必要なシトクロムcオキシダーゼはミトコンドリアにおける呼吸鎖に関連しており、酸素の還元のために銅と鉄が協働する。コラーゲン合成に必須なモノアミンオキシダーゼやリジルオキシダーゼの活性中心も銅であり、さらにスーパーオキシドアニオンを酸素と過酸化水素に不均化することによって分解して無毒化するスーパーオキシドディスムターゼの活性中心も銅でもある。

- 2HO2⟶H2O2 +O2

青色銅タンパク質のようないくつかの銅タンパク質は直接基質とは反応しないため、それらは酵素ではない。それらのタンパク質は、電子移動反応とよばれるプロセスによって電子を中継する[160]。

摂取

[編集]| 属性 | 推奨量(RDA) mg/日 | 耐容上限量(UL) mg/日 |

|---|---|---|

| 男性(18歳以上) | 0.9–1.0 | 10 |

| 女性(18歳以上) | 0.8 | 10 |

| 属性 | 推奨量(RDA) mg/日 | 耐容上限量(UL) mg/日 | NOAEL mg/日 |

|---|---|---|---|

| 男性(19歳以上) | 0.9 | 10 | 10 |

| 女性(19歳以上) | 0.9 | 10 | 10 |

銅>>>>>>2001年に出されたアメリカの報告書[164] によると、銅成分なしの輸液では一日あたり250–1850 μgの銅が失われる。また銅の損失をゼロ(0)とするには一日あたり510 μgの銅を補給することが(計算上)必要としている。

人体には体重1 kgあたりおよそ1.4–2.1 mgの銅が含まれている[165]。銅は腸で吸収され、その後、肝臓に輸送されてアルブミンと結合する[166]。肝臓で処理された後の銅は第二段階として他の組織に分散される。ここの銅輸送プロセスでは、大多数の銅を血液中に輸送するセルロプラスミンが関与している。セルロプラスミンはまた、乳中に排出される銅を運搬し、特に銅源として効率よく吸収される[167]。一日あたりおよそ1 mgの銅が食品から摂取および排出されるのに対して、体内では通常一日あたりおよそ5 mgの銅が肝臓から運び出されて腸で再吸収される腸肝循環によって循環しており、必要であれば胆汁を通じて過剰な銅を体外へと排出できる[168][169]。

銅による障害

膜輸送体が鉄を細胞に取り込むためには、銅による還元が必要である。このため銅の欠乏によって鉄の吸収量が低下し、貧血のような症状や好中球減少、骨の異常、低色素沈着、成長障害、感染症の発病率増加、骨粗鬆症、甲状腺機能亢進症、ブドウ糖とコレステロールの代謝異常などがもたらされる。

しかし、銅は要求量がそれほど多くなく、食品中に豊富に存在するためそのようなことは稀である。ただし、特に反芻動物は銅に対して敏感な性質を持つため、家畜などにおいては銅の不足により神経障害や貧血、下痢などが発生することがある。これは飼料に銅を含んだミネラル分を添加することで改善される。また、亜鉛の過剰摂取は小腸細胞において金属結合性タンパク質であるメタロチオネインが誘導され、銅がこのタンパク質にトラップされる結果、銅の摂取が阻害される。例えば、ウサギの健康な成長のために必要な最低限の銅摂取量は、少なくともエサ中に3 ppmは必要であることが報告されている[170]。

ヒトにおいては、体内の銅の吸収と排出を管理する銅の輸送システムのために、銅の過剰症は通常起こらない。しかしながら、銅の輸送タンパク質における常染色体の劣性突然変異によってこの輸送システムが働かなくなるため、このような欠陥遺伝子対を遺伝した人において肝硬変や銅の蓄積を伴うウィルソン病が[165]、あるいは銅欠乏となるメンケス病を発症することがある。

また、グラム単位の様々な銅塩は人体に対して深刻な毒性を示すため自殺目的に用いられ、その機序はおそらく酸化還元サイクルおよび、DNAに損傷を与える活性酸素種の生成によると考えられている[171]。銅換算で体重1 kgあたり30 mgに相当する量の銅塩は動物に対して毒性を示すように[172]、多くの動物にとって慢性的に過剰な銅の摂取は毒である。反芻動物では銅の過多により肝硬変や発育不全、黄疸、などが起こりうる。例えば、ウサギのエサ中の銅濃度が100 ppm、200 ppm、500 ppmとより高濃度になると、飼料要求率や成長率、枝肉の歩留まりに有意な影響がある可能性が示唆されている[173]。

無脊椎動物の多くは過剰供給となって代謝異常を起こす閾値が脊椎動物よりも低い。例えば水槽内で海産魚を飼育する時に、魚病薬として硫酸銅の水溶液を少量飼育水に添加することがあるが、この処置をいったん行った水槽は、飼育水中に微量の銅イオンが溶け出すため、もはや海産無脊椎動物の飼育には不適当といわれている。

著しい銅の欠乏は血漿もしくは血清銅濃度の低下(セルロプラスミン濃度の低下)および、赤血球スーパーオキシドディスムターゼ濃度の低下の検査によって発見することができるが、これらの検査は低濃度の銅に対する感度が高くない。「白血球および血小板のシトクロムcオキシダーゼ活性」は欠乏のもう一つの要因として提示されたが、その結果は反復試験によって確かめられなかった[174]。

銅による食中毒例として、2020年、やかんの水にスポーツドリンクを溶かして摂取した高齢者が吐き気や下痢を訴えた例がある。やかんはステンレス製のものであったが、長年、水道水に含まれる銅が水垢として堆積し、酸性のスポーツドリンクにより溶け出したという極端な原因であった。保健所が調査したところ、飲料から1 Lあたり200 mgの銅が検出されている[175]。

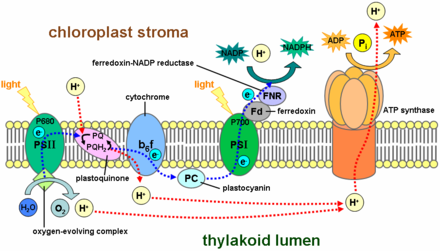

植物における銅の役割としては、生体内における数種類の酸化還元反応にかかわる酵素を活性化する働きや、光合成に必要なクロロフィルに銅が結合しており、クロロフィルの合成に肥料として銅が不可欠であるということが分かっている。しかし、クロロフィルの合成段階において銅がどのような役割を担っているのかなど詳しいことについては未だ判っていない。銅の欠乏によって黄白化、光合成能力の低下、種子の形成異常あるいは枯死などが起こる。銅の過剰供給もまた植物に対して毒性を示し、そのような環境下では銅イオン耐性の強い特殊な植物が繁茂する。例えば、寺社の銅屋根を伝った水が滴るような場所には銅イオン耐性の強いホンモンジゴケが優占することがよく知られている。下等植物の生育や増殖に少量の銅が不可欠であることが知られている。

多くの抗菌効果の研究において、A型インフルエンザウイルスやアデノウイルス、菌類だけでなく、広範囲にわたる細菌を殺菌するための銅の有効性について、10年以上研究されてきた[176]。研究の結果、建物内の給水管に使用した場合、表面に生成される酸化膜や塩素化合物の影響により、短期間に不活化能力が低下する現象のほか、残留塩素の低減作用が明らかとなっており、実用上の課題として認識されている[177]。

銅合金の表面には広範囲の微生物を不活化する固有の能力があり、例えば腸管出血性大腸菌やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)、ブドウ球菌、クロストリジウム・ディフィシル、A型インフルエンザウイルス、アデノウイルスなどを不活化する[176][178]。約355の銅合金において、定期的に洗浄していれば2時間以内に病原菌の99.9 %以上が不活化されると証明された[179]。

アメリカ合衆国環境保護庁 (EPA)は「公的医療による抗菌性材料」としてこれらの銅合金の登録を承認し[179]、登録された抗菌性銅合金で製造された、製品の明確な公衆衛生効果の主張を合法的に行うことが許可された。さらにEPAは、横木、手摺、蛇口、ドアノブ、洗面所、ハードウェア、キーボード (コンピュータ)、スポーツクラブの器具など、抗菌性銅から作られた抗菌性銅製品の長い一覧を承認した(全品目はen:Antimicrobial copper-alloy touch surfaces#Approved products参照)。

銅製のドアノブは、病院で院内感染を防ぐために用いられ、レジオネラ症は配管システムに銅管を用いることで抑制することができる[180]。抗菌性銅合金製品はイギリス、アイルランド、日本、韓国、フランス、デンマークおよびブラジルにおいて、医療施設に用いられている。また、南米チリのサンティアゴでは、地下鉄輸送システムにおいて銅-亜鉛合金製の手摺が、2011年から2014年の間に約30の鉄道駅に取り付けられることになっている[181][182][183]。

マンガン>>>>>>>>>>>>>>

| 属性 | 目安量(AI) (mg/日) | 耐容上限量(UL) (mg/日) |

|---|---|---|

| 男性(18歳以上) | 4.0 | 11 |

| 女性(18歳以上) | 3.5 |

| 属性 | 目安量(AI) (mg/日) | 耐容上限量(UL) (mg/日) | NOAEL mg/日 |

|---|---|---|---|

| 男性(19歳以上) | 2.3 | 11 | |

| 女性(19歳以上) | 1.8 | ||

| 女性(妊娠) | 2.0 | ||

| 女性(授乳) | 2.6 | ||

人体にとっての必須元素。骨の形成や代謝に関係し、消化などを助ける働きもある。一部では活性酸素対策としての必須ミネラルに挙げるものもいる。

不足すると成長異常、平衡感覚異常、疲れやすくなる、糖尿病(インスリンの合成能力が低下するため)、骨の異常(脆くなるなど)、傷が治りにくくなる、生殖能力の低下や生殖腺機能障害などが起こる。しかしマンガンは川など天然の水などに含まれ、上水道水としては多すぎてむしろ除去する場合があるなど、普通に生活していてマンガンが不足することはまずない。

マンガン鉱石精錬所作業員・れんが職人・鋼管製造業者など、過剰に曝露されるとマンガン中毒を起こす。

頭痛・関節痛・易刺激性・眠気などを起こし、やがて情動不安定・錯乱に至る。大脳基底核や錐体路も障害し、パーキンソン症候群・ジストニア・平衡覚障害を引き起こすほか、無関心・抑うつなどの精神症状も報告されている。マンガン曝露から離れれば、3–4か月で症状は消える。

マンガンは脱酸素剤として使用されるように強い酸素吸着作用があるため、十分に酸化されていない天然マンガンが多い地層の洞窟や井戸などでは、貧酸素化した地下水を経由して内部の空気の酸素が欠乏し、そこへ十分な換気を行わず奥へ入った場合は酸素欠乏症になり最悪の場合死亡するおそれがある。また肥料の撒きすぎによる土壌の酸化などで土中のマンガンが還元されたり、湖などの水底に溜まったマンガンが貧酸素水などで還元され、結果としてマンガンが酸欠状態を保持したり流れに乗って移動させてしまう現象などもある。

ヨウ素>>>>>>>>>>>体内で甲状腺ホルモンを合成するのに必要なため、ヨウ素はヒトにとって必須元素である。人体に摂取、吸収されると、ヨウ素は血液中から甲状腺に集まり、蓄積される。なお、このヨウ素の吸収はゴイトロゲンと呼ばれる食品群や化学物質などにより阻害されることに注意が必要である。

- 欠乏 - ヨード欠乏症として甲状腺腫、甲状腺機能低下症等を発症する[10]。

- 過剰 - 医療用造影剤やポビドンヨード(外用消毒薬)の使用により甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症を発症することがある[10]。

海藻類はヨウ素を海水から濃縮しており、海に囲まれた日本では食生活の中で海藻などから自然にヨウ素の摂取が行われている。また、日本ではヨウ素を含有することをうたった鶏卵が売られている。

厚生労働省が発表した『日本人の食事摂取基準』(2020年版)によると、ヨウ素の推奨量は成人で130 µg/日、ヨウ素の耐容上限量は日本では3.0 mg/日、米国では約1.1 mg/日としている。日本において妊婦は更に110 µgの付加量、授乳婦は140 µgの付加量が推奨されている[11][12]。コンブは大量にヨウ素を含み、素干しコンブわずか1gでヨウ素の耐容上限量約2.2 mg/日に達する。北海道での海岸性甲状腺腫はヨウ素の過剰摂取が原因であると考えられている。半面、ヨウ素の抗腫瘍作用を利用するため少なくとも3 mg/日を摂取すべきとの説も存在する[13]。

日本ではダイエット目的で昆布を過剰摂取してヨウ素過剰に陥ってしまうケースも多い[14]。

ヨウ素制限食を必要とする際には、逆に昆布、ワカメなど海藻の摂取を控えなくてはならない。

| 食品 | 含有量 (µg/g) |

|---|---|

| 昆布(素干し) | 2100-2400 |

| 昆布(刻み昆布) | 2300 |

| ひじき | 470 |

| 昆布(佃煮) | 110 |

| カットわかめ | 85 |

| 昆布だし(液体) | 19-82[15][16] |

| 焼きのり | 21 |

| わかめ(生) | 16 |

| ヨード卵 | 10-20[16] |

| しめさば | 4.3 |

| めかぶ(生) | 3.9 |

| ビーフカレー (レトルト) | 3.7 |

| 鱈(まだら) | 3.5 |

| ポテトチップス | 2.6 |

| たらこ(生) | 1.3 |

| 塩さば | 1.1 |

| 年齢/性別など | 推奨量 RDA (µg/日) | 上限 UL (µg/日) |

|---|---|---|

| 幼児(0-1歳) | 110-130 | 未定義 |

| 子供(1-8歳) | 90 | 200-300 |

| 子供(9-13歳) | 120 | 600 |

| 成人(14歳以上) | 150 | 900-1100 |

| 成人女子(妊娠期) | 220 | 900-1100 |

| 成人女子(授乳期) | 290 | 900-1100 |

大陸の中央部にあっては、ヨウ素を摂取する機会がほとんどないことから、ヨード欠乏症による甲状腺異常が多く発生した。アメリカではアメリカ食品医薬品局(FDA)の規定により食塩の中に一定量のヨウ化ナトリウムが混入させてある。また、モンゴルでは日本からの援助で国民にヨウ素剤を服用させた結果、甲状腺異常の患者を激減させた。アメリカのほかにスイス、カナダ、中国などでは食塩にヨウ素の添加を義務付けている[18]。

低マグネシウム血症

| 低マグネシウム血症 | |

|---|---|

| 別称 | マグネシウム欠乏症 |

| |

| マグネシウム | |

| 概要 | |

| 診療科 | 腎臓内科 |

| 症状 | 振戦、意識障害、痙攣、筋力低下、筋痙攣、振戦、テタニー |

| 原因 | アルコール依存症, 摂取不足、腸管からの吸収不良・喪失, 尿への喪失、薬剤 |

| 診断法 | 血中濃度 < 1.8 mg/dL |

| 合併症 | 不整脈・心停止 , 低カルシウム血症 , 低カリウム血症 |

| 治療 | マグネシウム製剤[1] |

| 頻度 | 人口の2 %、入院患者の 10 - 20 %、ICU患者の 50 - 60%[2] |

| 分類および外部参照情報 | |

低マグネシウム血症(ていマグネシウムけっしょう)とは、血液中、ひいては体内のマグネシウム量の低下による電解質異常である。マグネシウムは、酵素活性維持、神経筋刺激伝導・収縮、骨形成など、生命の維持に重要な機能をもっている。低マグネシウム血症は、摂取不足、薬剤など、さまざまな原因でおこり、特に入院患者では頻繁に見られる病態である。低カルシウム血症、低カリウム血症、低リン血症と合併することが多い。筋力低下、筋痙攣、振戦、テタニー、不整脈、血管収縮、などの症状が知られているが、低マグネシウム血症に特異的な症状はない。血清マグネシウム濃度はルーチンには測定されない場合も多く、見逃されやすいので注意を要する。

マグネシウムの生体内機能

マグネシウムは、体内では、ナトリウム、カリウム、カルシウムについで多い陽イオンであり[3]、細胞内のエネルギー産生、多数の酵素活性の維持(アデノシン三リン酸の関与する酵素反応すべて、各種のキナーゼに関わる反応)、神経筋興奮性、細胞膜の透過性、イオンチャンネルの制御、ミトコンドリア機能、細胞増殖、アポトーシス、免疫、などに関わる[4]。

なお、血中カルシウム濃度は、主に副甲状腺ホルモンで調節されているが、それに対応する、血中マグネシウム濃度を特異的に調節するホルモンは存在しない。

マグネシウムの恒常性維持にかかわるのは、腎臓(尿細管からの再吸収、主に、ヘンレ上行脚と近位尿細管)、小腸、骨、である。

マグネシウムの生体内分布と存在様式

体内のマグネシウムは、成人体内には20 - 28g 程度存在し、その大部分は骨に含まれ、骨が貯蔵臓器となっている[3]。

| マグネシウムの存在部位 | 比率[3] |

|---|---|

| 骨 | 60 % |

| 筋肉 | 20 % |

| その他の臓器 | 20 % |

| 血漿・細胞外液 | 1 % |

※四捨五入をしているため合計が100%にはならない

マグネシウムはほとんどが骨と細胞内に存在し、血液を含む細胞外液には1%が存在するのみである。血清マグネシウム濃度は体内マグネシウム量を正確には反映しない。

血中のマグネシウムの存在形態は下記の通りである[3]。

- 約55%がイオン化マグネシウム(臨床的にはイオン化マグネシウムが重要であるが、日常の検査では測定できない)。

- 約14%が重炭酸・リン酸・クエン酸などと複合しているマグネシウム塩。

- 約30%がアルブミンと結合している。

血中のマグネシウムのうち、生理的に重要なのはイオン化マグネシウムであるが、通常は総マグネシウム濃度が測定される。

食事で摂取したマグネシウムの約40%が腸管から吸収される。糸球体でろ過されたマグネシウムの97%は、尿細管で再吸収される。

低マグネシウム血症は、血中のマグネシウムが正常下限値未満の状態である。広く共用される基準範囲は確立されていないが、健常人血清マグネシウム下限は、1.8 mg/dL[1][5]、ないしは、1.7 mg/dL[6][7]とされる。なお、小児と成人は大差ない。

ただし、下限値を下回ってもただちに症状が出るわけではない。症状がでるのは 1.2 mg/dL以下である[4]。

| CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events、有害事象共通用語規準) [5] | ||||

|---|---|---|---|---|

| 低マグネシウム血症 | グレード1 | グレード2 | グレード3 | グレード4 |

| 基準範囲下限は 1.8 mg/dLとする | < 1.8-1.2 mg/dL | < 1.2-0.9 mg/dL | < 0.9-0.7 mg/dL | < 0.7 mg/dL 生命を脅かす |

なお、マグネシウム濃度は、mg/dL以外の単位が使用されることがあり、換算式は下記である。

- マグネシウム(Mg) 1.5 mEq/L = 0.75 mmol/L = 18 mg/L = 1.8 mg/dL

血中マグネシウム低値を認めたときは、病態を評価するために、血中カリウム、血中カルシウム、血中リン、クレアチニンを始めとする腎機能検査、血糖、心電図、などを検査する必要がある。

疫学

血中のマグネシウム濃度そのものが測定されないことも多いが、下表ではかなり多い病態であると報告されている。

| 低マグネシウム血症の頻度[2] | |

|---|---|

| 一般人口 | 2 % |

| 入院患者 | 10 %から20 % |

| 集中治療室(ICU)患者 | 50 %から60 % |

| アルコール症患者 | 30 %から80 % |

| 糖尿病の外来患者 | 25 % |

低マグネシウム血症に特異的な症状や徴候はなく、また、カルシウム、カリウムなどの異常も依存することが多いため、見逃されやすい。

| 系統 | 低マグネシウム血症の症状[4][2] |

|---|---|

| 神経・筋 | |

| 心血管系 |

|

| 電解質異常 |

原因

| 低マグネシウム血症の原因 | |

|---|---|

| 摂取の低下 | |

| 腸管からのマグネシウム吸収低下 | |

| 原発性の腎からのマグネシウム喪失[※ 1] |

|

| 2次性の腎からのマグネシウム喪失 |

|

| その他のマグネシウム喪失 | |

| 細胞内や骨へのマグネシウム移行 | |

無症状、ないし、緊急性がない場合は、経口的に酸化マグネシウム等の内服を行う。有意の症状がみられたり、経口摂取不可の場合は、経静脈的に硫酸マグネシウムを投与する[1]。

なお、血中マグネシウムは治療によりすぐ改善するが、細胞内のマグネシウム欠乏が補正されるには時間がかかるため、血中レベル正常化後二日間は補充を続けることが推奨されている[4]。

合併する他の電解質異常や、低マグネシウム血症の原因となった病態は確認し、必要に応じ治療する。

2025年2月2日 | カテゴリー:食品の化学と代謝 |