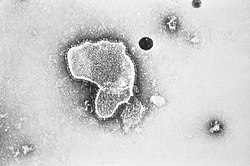

RSウイルスについて

RSウイルス(英: respiratory syncytial virus)は、ニューモウイルス科オルソニューモウイルス属に属するRNAウイルスの一種。学名はヒトオルソニューモウイルス(Human orthopneumovirus)[1]、直訳して呼吸器合胞体ウイルスとも[2]。

遺伝子配列は決定されていて、A型とB型の2つの型に分類できる。ウイルス株間での差違は大きい。

環境中では比較的弱いウイルスで、凍結からの融解、55°C以上の加熱、界面活性剤、エーテル、次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系消毒薬などで速やかに不活化される[3]。呼吸器感染に際して、隣接する細胞の細胞膜を融合させ多核の巨細胞様の構造物を形成し、これを合胞体またはシンシチウム(syncytium, pl. syncytia)という。

RSウイルスは、成人で免疫不全の有る場合や乳幼児では劇症化し気管支炎・肺炎などの原因になることもある[4]。感染症法でRSウイルス感染症は五類感染症(定点把握)とされている。感染により発症する宿主は、ヒト、チンパンジー、ウシで、無症状のヤギなどからも分離される。

日本では、11月から1月にかけて冬期の流行が多く報告され、熱帯地域では雨期の流行が多いとされている。乳幼児の肺炎の約50%、細気管支炎の50〜90%を占めるとの報告がある[3]。1歳までに50〜70%以上の新生児が罹患し、その1/3が下気道疾患を起こすと報告されていて、3歳までにほぼ全ての小児が抗体を獲得する[3]。母親からの抗体では、感染が防げない。くり返し感染発症しながら徐々に免疫を獲得する[5]ので再発しやすく、徐々に軽症化する。

生後4週未満では感染頻度は低いが、感染し発症した場合に呼吸器症状を伴わない非定型の症状となることも多く、誤診および発見の遅れにつながることがある。更に生後4週未満では、突然死(乳幼児突然死症候群)につながる無呼吸が起きやすいことも報告されており、注意が必要である。生後6ヶ月以内で最も重症化するといわれる。1歳以下では中耳炎の合併もみられる。発熱、鼻汁、咳など上気道炎症状の後、細気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現してくることがある。

感染力および増殖力は強く、飛沫と接触感染の両方で感染し、発症前の潜伏期にも周囲の人を感染させる。小児は症状が消えてから1〜3週間後も感染力を失わない[5]。このため保育園や学校、病院の入院病棟、老人ホーム、家庭内などでの集団感染へつながりやすい。治療薬も存在しないため通常は症状抑制や栄養補給などの支援療法しかなく(ただし米国ではC型肝炎向けの抗ウイルス製剤が吸引薬として認可されている)、院内での集団感染においてはコホーティングや遠隔個室移送などの隔離策が採られる。眼および鼻などの粘膜からも感染すると考えられていて、通常の鼻と口を覆うマスクでは効果はないとされている[3]。

以上の特性から、患者とともにいる家族や医療従事者や園児、生徒らのうち、スキンシップや付近同席や看病など、患者への至近接近や同室、接触があった者およびその時間の長かった者が、重度の気管支炎やインフルエンザ様症状をおこすことがある。これは医学的常識として、キャリア本人の病原となる病原数よりも、咳などで随時まき散らされる(キャリア体内で増殖した=随時生産された)病原数のほうが時間に比例して増加していくため同室内では次第に多くなっていくためであり、これが施設内集団感染へつながり[3]、これは気密性の高い密室および施設で空調が効いているような環境では顕著である。ゆえに通常の屋外での空気感染では学童以上、青年や成人がたとえ発症しても通常感冒のみにとどまる。

診断

病原体診断は呼吸器分泌物より、PCR法による遺伝子検出か免疫クロマトグラフィー法などによりウイルス抗原を検出する。しかし、年長児の再感染では有意な検査結果を得られない場合もある。

日本では「チェックRSV」「ラピッドテスタRSV-アデノ」などの免疫クロマトグラフィー法を用いた迅速診断キットが実用化されている。

日本におけるRSウイルス感染症患者の報告数は、2011年9月までは入院患者のみが迅速診断キットの保険適用対象となっていたが、2011年10月以降は外来患者も保険適用の対象となったため[6]、それ以前の報告患者数は感染の実態を正確に反映していない[7]。

治療

対症療法が主体となる。

発症抑制

重篤な下気道疾患の発症抑制を目的として、分子標的治療薬の一つである、抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤のパリビズマブを用いる。

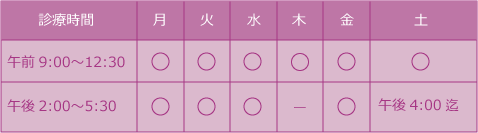

商品名が「シナジス」であることから、RSウイルス感染症が流行する秋から春にかけて、月1回の筋肉内注射を継続して行うため、小児科に「シナジス外来」が開設される[8]。

2025年1月9日 | カテゴリー:感染症 |